宮古臨港線の最大の顧客はなんと言っても「ラサ工業」だろう

ラサ工業は当時の田老町に銅鉱山を保有しており、そこから産出された鉱石は

索道でこの宮古港へ運ばれ、一部は船積みされて売却、そして残りは宮古港駅で

貨車に積載され宮古駅と専用線を経由して市内の精錬所へと運ばれていった

実質宮古臨港線は、どちらかというと海産物の運搬よりは鉱石の運搬がメインであり

ある意味鉱山鉄道でもあった

水門を抜けると、路盤は小さな丘をかすめる様に通る

この丘の上には宮古漁協ビルという建物が建っており

大煙突と並んで宮古のシンボルとなっている

そしてすぐに路盤は大きく右にカーブする

この大きな建物は「宮古市魚市場」であり

宮古港駅跡の広大な敷地に建てられた物である

宮古港駅はここで数本の側線に分かれ、車両の保留や入れ替え

積み込みなどが行われていた

そして宮古港駅の側線上に残る広い敷地

ここにラサ工業の大きなホッパーが立っており

直接貨車へ鉱石の積み込みが行われていた

ホッパーは近年に解体され今ではその土地しか残って居ないが

道路を挟んだ所に索道の終着駅が今でも残されている

索道で運ばれた鉱石はこの駅で荷下ろしされ、そのままベルトコンベアで

道路を跨いでホッパーに貯鉱されていた

そして国鉄の貨車により選鉱場まで運ばれていった

今現存する索道駅だけでもかなり大きな遺構なのだが

現役当時は更に大きく、この写真を撮影した場所(現在では駐車場)

付近まで施設となっていた

これはおまけだが、鍬ヶ崎地区に残る索道の鉄塔跡である

この索道は宮古港駅〜田老鉱業所を結ぶ全長13kmの単線循環式特殊索道で

途中原動機所が2箇所設置されていた

索道の場合、その遺構を発見することは難しいがいずれ調査してみたいと思う

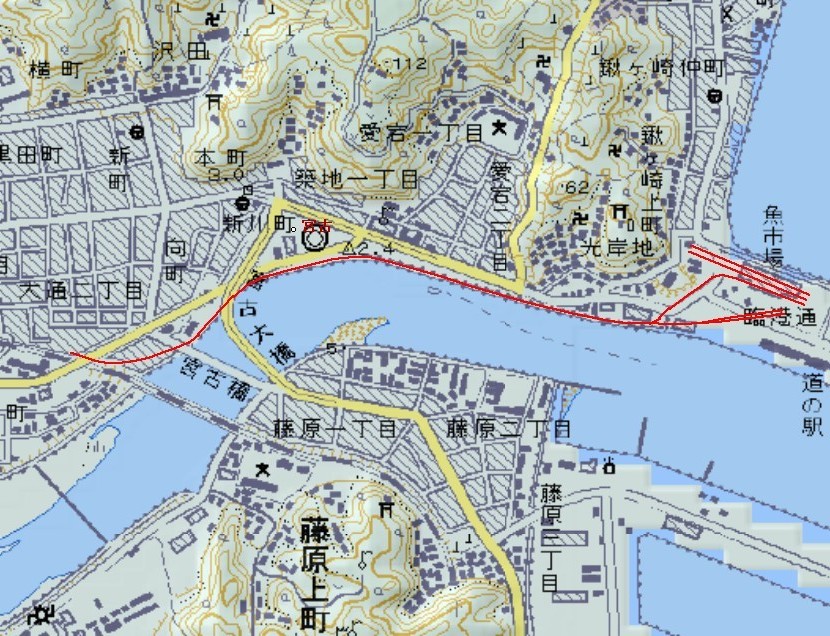

最後にこの廃線跡を地図上でプロットしてみた

地元と言う事で、その存在は古くから知っていたのだが

すぐ目と鼻の先だった為になかなか全線を調べる気にならなかった。

改めて見て思ったのだが、短い路線ではあるがこの線路は

宮古市の発展に多大な功績を残したのだと思う

藪に覆われながら当時の面影を残すこの路線跡は

未だ再利用の話が聞こえてこない。

しかし、何らかの形で後世に残して行きたいものである・・

〜〜 旧国鉄 宮古臨港線 〜〜

| 総延長 | 約2Km(調査中) |

| 開通 | 昭和18年11月22日 |

| 廃止 | 昭和59年1月31日 |

| (但し実際は昭和61年まで貨物輸送があった) | |

| SLリアス線しおかぜ号 | |

| 運行開始 | 昭和62年7月19日 |

| 運行終了 | 平成元年10月頃 |

←その5へ 戻る